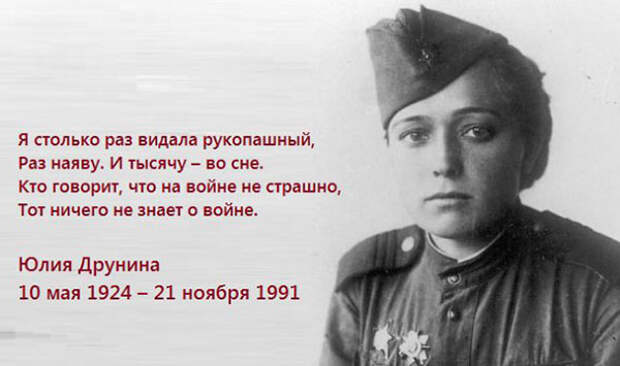

10 мая 1924 года, в Москве родилась замечательная поэтесса Юлия Владимировна Друнина.

Не одно поколение советских школьниц переписывало в общие тетрадки трогательные строки Юлии Друниной «Я ушла из детства в грязную теплушку», «Я только раз видала рукопашный», «Не встречайтесь с первой любовью», «Ты рядом, и все прекрасно»…

Автор этих стихов ушла на фронт в 17 лет, потому что «отрочество поездом с откоса вдруг покатилось с грохотом в войну».

Даже спустя десятилетия по военной привычке делила окружающих на своих и чужих, чувства — на любовь и ненависть, а цвета — на черное и белое. И когда вначале 90-х перевернулось с ног на голову все, чем она жила, что любила, во что верила, поэтесса просто не смогла этого пережить: «Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть».

А еще Друнина не могла жить без любви. «От первой любви до последней, у каждого целая жизнь», — писала она. Ее первой любовью был молодой комбат — учитель из Минска, погибший у нее на глазах, последней — ее второй муж Алексей Каплер. Похоронив его, она уже так до конца и не пришла в себя. Да, она не могла принять новую страну и себя в ней.

Я только раз видала рукопашный,

Раз — наяву и тысячу — во сне.

Кто говорит,

что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

Именно эти строки принесли ей самую большую известность.

Юлия Друнина родилась 10 мая 1924 года в Москве в семье в семье учителей. Мама преподавала в школе немецкий язык, отец был директором школы и учителем истории.

Одно из первых стихотворений «Мы вместе за школьной партой сидели…» в конце 30-х принесло юной поэтессе победу в конкурсе на лучшее стихотворение. Его опубликовали в «Учительской газете» и передали по радио. Переломным событием в жизни Юлии стал 1941 год – в это время она окончила школу и началась Великая Отечественная война.

Юлия в семнадцатилетнем возрасте работала на строительстве оборонительных сооружений в народном ополчении под Можайском, а позже записалась в добровольную санитарную дружину. Позже она стала санитаркой в глазном госпитале, а потом вопреки воле родителей стала санинструктором в пехотном полку. Выйдя с остатками армии из окружения, Юля вернулась в Москву, а ее семья перебралась подальше от фронта – в Сибирь, но Юля вернулась на фронт и попала на передовую в пехоту. «Подстриженная под мальчишку, была похожа я на всех», – вспоминала она много позже. А ее стихи, написанные позже о войне, были внешне просты и сдержаны, но за каждым словом открывалась бездна чувств.

Целовались.

Плакали

И пели.

Шли в штыки.

И прямо на бегу

Девочка в заштопанной шинели

Разбросала руки на снегу…

После тяжелого ранения в 1943 году, когда осколок прошел в двух миллиметрах от сонной артерии, Юлия вновь вернулась на фронт. Она стала курсантом Школы младших авиаспециалистов (ШМАС), после окончания, которой получила направление в штурмовой полк на Дальнем Востоке. Получив сообщение о смерти отца, она поехала на похороны по увольнению, но оттуда не вернулась в свой полк, а поехала в Москву, где в Главном управлении ВВС, получила справку, что отстала от поезда, и поехала на западный фронт. В Гомеле Юлия Друнина получила направление в 218-ю стрелковую дивизию.За участие в военных действиях она была награждена медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды – это было справедливое признание ее заслуг. Она снова была ранена. После выздоровления Друнина неудачно пыталась поступить в Литературный институт. Позже она вернулась в самоходный артполк, получила звание «старшина медслужбы», воевала в Белорусском Полесье, а затем в Прибалтике. Она была контужена, и 21 ноября 1944 года признана негодной к несению военной службы.

…И откуда взялось столько силы

Даже в самых слабейших из нас?

Что гадать! — Был и есть у России

Вечной прочности вечный запас.

Пока Советская Армия продолжала освобождать от фашистов города, Юлия в 1944 году в декабре снова пришла в Литературный институт, и в середине учебного года стала посещать лекции. Позже она рассказывала: «И никогда я не сомневалась, что буду литератором. Меня не могли поколебать ни серьезные доводы, ни насмешки отца, пытающегося уберечь дочь от жестоких разочарований. Он-то знал, что на Парнас пробиваются единицы...».

Возвратившись с фронта в сорок пятом,

Я стеснялась стоптанных сапог

И своей шинели перемятой,

Пропыленной пылью всех дорог.

В Литинституте Юлия познакомилась со своим будущим мужем Николаем Старшиновым.

Из воспоминаний Николая Старшинова: «Мы встретились в конце 1944 года в Литературном институте имени А.М.Горького. После лекций я пошел ее провожать. Она, только что демобилизованный батальонный санинструктор, ходила в солдатских кирзовых сапогах, в поношенной гимнастерке и шинели. Ничего другого у нее не было. Мы были студентами второго курса, когда у нас родилась дочь Лена. Ютились в маленькой комнатке, в общей квартире, жили сверхбедно, впроголодь. В быту Юля была, как впрочем, и многие поэтессы, довольно неорганизованной. Хозяйством заниматься не любила. По редакциям не ходила, даже не знала, где многие из них находятся, и кто в них заведует поэзией.

В начале 1945 года в журнале «Знамя» была напечатана подборка стихов Юлии Друниной, в 1948 году — сборник стихов «В солдатской шинели». В марте 1947 года Друнина приняла участие в 1-м Всесоюзном совещании молодых писателей, была принята в Союз писателей, что поддержало её материально и дало возможность продолжать свою творческую деятельность. Институт Юлия Друнина закончила только в 1952 году, пропустив несколько лет из-за рождения дочери Елены. Стихов в тот период она не писала.На протяжении всего времени ее творчества Друнину относили к военному поколению. Но при всем обаянии и красоте, у нее был бескомпромиссный и жесткий характер.

Я порою себя ощущаю связной

Между теми, кто жив

И кто отнят войной…

В 1955 году вышел сборник «Разговор с сердцем», в 1958 году — «Ветер с фронта», в 1960 году — «Современники», и в этом же году распался ее брак с Николаем Старшиновым. В 1963 году вышел новый сборник ее стихов «Тревога». В 1967 году она побывала в Германии, в Западном Берлине. Во время поездки по ФРГ её спросили: «Как Вы сумели сохранить нежность и женственность после участия в такой жестокой войне?». Она ответила: «Для нас весь смысл войны с фашизмом именно в защите этой женственности, спокойного материнства, благополучия детей, мира для нового человека».

В 1970-е годы вышли новые сборники ее стихов: «В двух измерениях», «Я родом из детства», «Окопная звезда», «Не бывает любви несчастливой» и другие. В 1980 году -«Бабье лето», в 1983 году -«Солнце -на лето». Среди немногих прозаических произведений Друниной — повесть «Алиска» в 1973 году, автобиографическая повесть «С тех вершин…» в 1979 году и публицистика.

Теперь не умирают от любви.

Насмешливая, трезвая эпоха...

Лишь падает гемоглобин в крови,

Лишь без причины человеку плохо...

Теперь не умирают от любви

Лишь сердце что-то барахлит ночами,

Но неотложку, мама, не зови,

Врачи пожмут беспомощно плечами:

Теперь не умирают от любви.

Для Друниной оказалось страшным шоком крушение целого мироздания, под обломками которого оказались погребенными идеалы всего ее поколения.В августе 1991 года Юлия Друнина вместе с другими россиянами защищала Белый дом. А через три месяца ушла из жизни добровольно.

Юлия Друнина подписала себе приговор. Но прежде, чем привести его в исполнение, она должна была закончить свои дела. И главное свое дело – закончить сборник, который готовился к выходу: он назывался «Судный час» и был посвящен Каплеру, а один из разделов полностью занимали ее стихи – к нему, его письма и записки – к ней…

Когда сборник был закончен, Юлия Владимировна уехала на дачу, где 20 ноября 1991 года, Друнина написала письма: дочери, зятю, внучке, подруге Виолетте, редактору своей новой рукописи, в милицию, в Союз писателей.

Ни в чем никого не винила. На входной двери дачи, где в гараже она отравилась выхлопными газами автомобиля, приняв снотворное, оставила записку для зятя: «Андрюша, не пугайся. Вызови милицию, и вскройте гараж». Она продумала и учла все, каждую мелочь. Так что, скорее всего, обдумывала самоубийство все-таки достаточно долго и обстоятельно.

В предсмертном письме она попыталась объяснить причины своего решения: «Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл… А я к тому же потеряла два своих главных посоха — ненормальную любовь к Старокрымским лесам и потребность творить… Оно лучше — уйти физически неразрушенной, душевно несостарившейся, по своей воле. Правда, мучает мысль о грехе самоубийства, хотя я, увы, неверующая. Но если Бог есть, он поймет меня...».

Из стихотворения «Судный час»:

Покрывается сердце инеем –

Очень холодно в судный час…

А у вас глаза как у инока –

Я таких не встречала глаз.

Ухожу, нету сил.

Лишь издали

(Все ж крещенная!)

Помолюсь

За таких вот, как вы, –

За избранных

Удержать над обрывом Русь.

Но боюсь, что и вы бессильны.

Потому выбираю смерть.

Как летит под откос Россия,

Не могу, не хочу смотреть.

Свежие комментарии